ここは,「花」の普通や不思議を紹介するコーナーです。

F1 基本的な花の構造をもっている植物(両性花のみ)

まず,外側からがく・花びら・おしべ・めしべをすべての1つの花に備わっている植物の例をあげます。なお,合弁花・離弁花に植物を区分するのは,厳密な意味での系統分類では不適当であると言われています。また,単子葉植物には,合弁花・離弁花の区別はしないそうです。

○ 合弁花(花弁の基部が分離していないもの)

○ 離弁花(花弁が基部から分離しているもの)

めしべの数がゼロになることがある両性花

○ バラ科

めしべの数が複数ある両性花

○ マツブサ科シキミ属(旧シキミ科)

<メモ>

● シキミ

花の中央部分に8本のめしべが確認できます。

<参考>

めしべは被子植物の雌性生殖器ですが,その構成単位を心皮と呼びます。1つのめしべは1つの心皮からなる場合もあれば,複数の心皮が合体したものもあります。シキミでは,花の中心部に1つの心皮からなる構造が,規則正しく分離して8列あり,中央で接近しています。

○ バラ科

<メモ>

● ヒメバライチゴ

花の中央部分にあるけむくじゃらな構造がめしべの集団です。

○ ハス科

<メモ>

● ハス

花の土台部分(花托)が逆三角形にもりあがって,複数のめしべがその一部を外に出して中に埋もれる形になります。

<番外編>

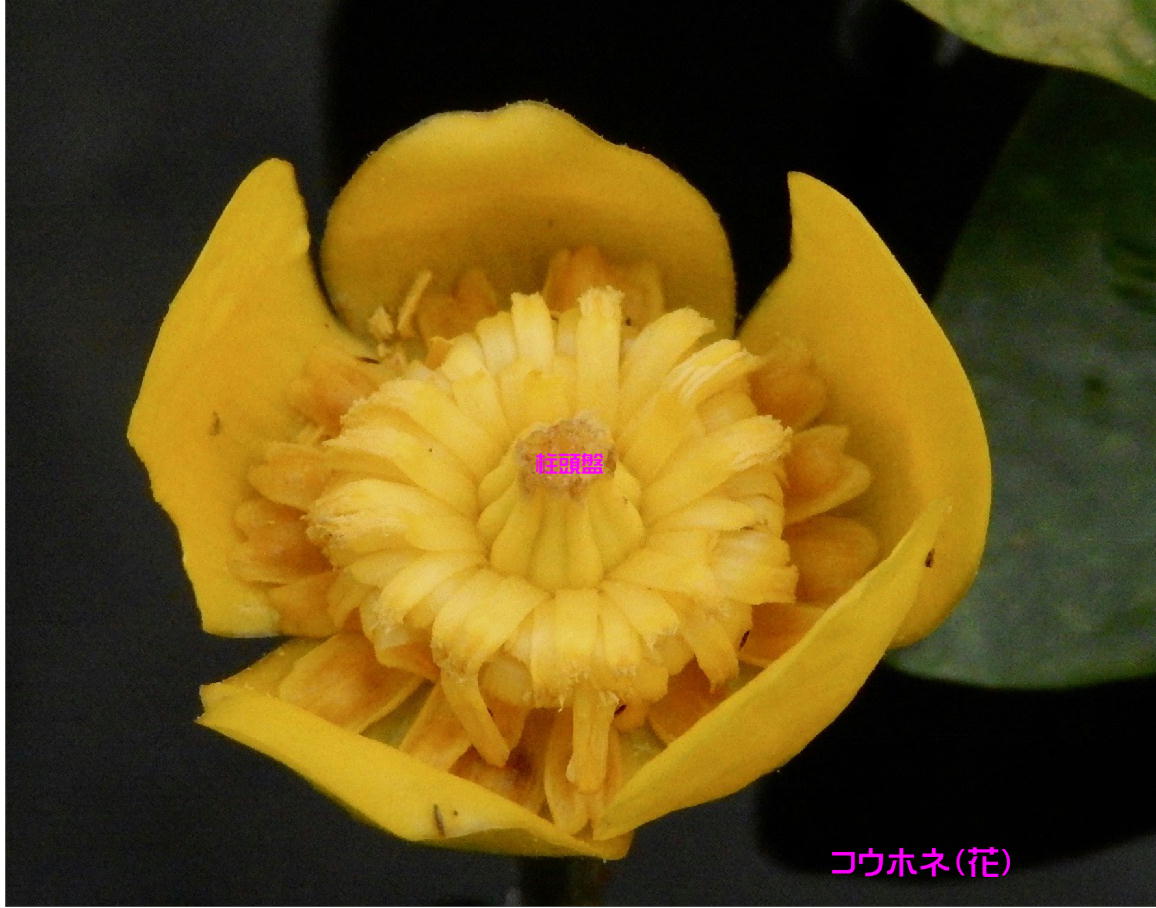

○ スイレン科コウホネ属

<メモ>

● コウホネ

花の中心部に,複数の心皮が放射状に融合しためしべを形成します。先端部は平坦で柱頭盤と呼ばれます。一応,めしべは1本と数えられます。

F2 同じ株に雄花と雌花が形成されるもの(両性異花同株)

同じ株は基本的には同じ遺伝子をもっているはずですが,形成される花は雄花か雌花かどちらか一方です。これをABCモデルで説明するとどのようになりますか。

○ ウリ科

<メモ>

● キュウリ(キュウリ属)

上が雄花,下が雌花。単為生殖をするらしく,収穫には雄花はなくてもいいとのことです。

● ゴキヅル(ゴキヅル属)

雄花ではめしべは簡単には確認できませんが,雌花には退化したとされるおしべか見えます。

○ クルミ科

<メモ>

● オニグルミ(クルミ属)

風媒花。雌花の花序は上向きに立ち上がり,先端部は大きく広がっています。

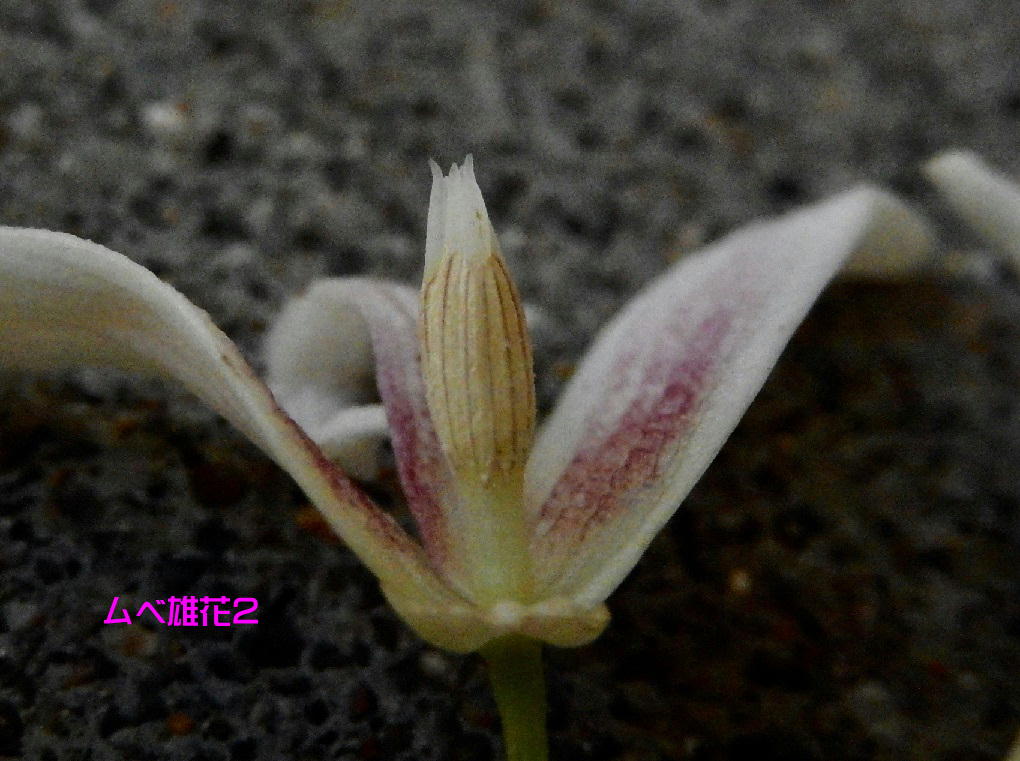

○ アケビ科

<メモ>

● ムベ(アケビ属)

虫媒花。雌花は中央にめしべが3つあり,外側の基部に雄しべの痕跡の様な構造があります。雄花はおしべが6つあり,筒状に合着します。おしべの内側の基部にめしべの痕跡のような構造があります。

F3 雌株と雄株に分かれるもの(雌雄異株)

動物と同じように性が雄の個体と雌の個体とに分かれているもの。

○ ヤマノイモ科

<メモ>

● ヤマノイモ(ヤマノイモ属)

雄株と雌株があり,雌花の花序はぶらさがり,雄花の花序は上を向きます。